2017年のゴールデン・ウィークに榛名神社(はるなじんじゃ)へ行った時の写真です。

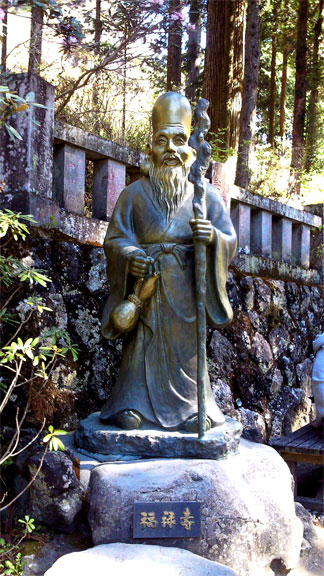

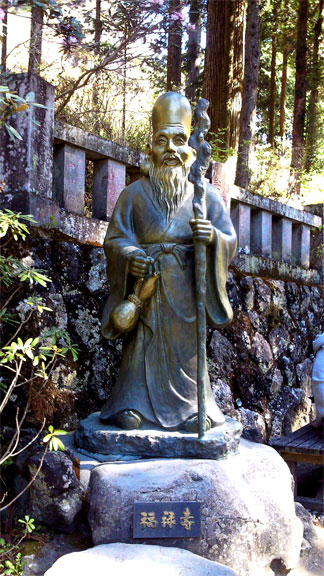

参道には道の脇に七福神の像などがあります。

↓

左上から「毘沙門天」「寿老人」「布袋」

「福禄寿」「恵比寿」「弁財天」

「大黒天」の像です。

何となく、スタンプラリーかオリエンテーリングのような感覚で、

見つけると「あっ!またあった!」と嬉しくなります。

↓

左上から「毘沙門天」「寿老人」「布袋」

「福禄寿」「恵比寿」「弁財天」

「大黒天」の像です。

何となく、スタンプラリーかオリエンテーリングのような感覚で、

見つけると「あっ!またあった!」と嬉しくなります。

←三重の塔です。

←三重の塔です。ちなみにこの三重塔前の石段、

「上毛かるた」に詠み込まれた江戸時代の豪商

「塩原太助」が奉納したもので、

柱にその銘が刻まれているそうです。

塩原太助は現在の群馬県みなかみ町下新田の生まれで、

身一つから大商人となった後も驕ることなく、

稼いだ金を石畳や灯籠など社会のために使い、

その人生は落語や読み物となって、

明治時代に大変な人気となったそうです。

炭をつくる際に出るクズや粉に糊を加えて丸めた

「たどん」を作ったのも塩原太助だと言われています。

ゴールデンウィーク中には桜や石楠花などの花も見られました。

参道は沢山の神秘的な奇岩に囲まれています。

榛名神社は山岳信仰と神仏習合の霊場で、境内からみえる行者渓では

かつて修験者たちが修行をしていたと言われ、

修験道の創始者・役の行者も修行を行ったと伝えられています。

ちなみに榛名神社の行者渓は江戸時代にも既に知られていて、

歌川(安藤)広重の「六十余州名所図会」にも描かれているそうです。

(行者渓は写真ではなく動画で撮ってあります。

このページの下の方にある動画リストから動画ページへ飛べます。)

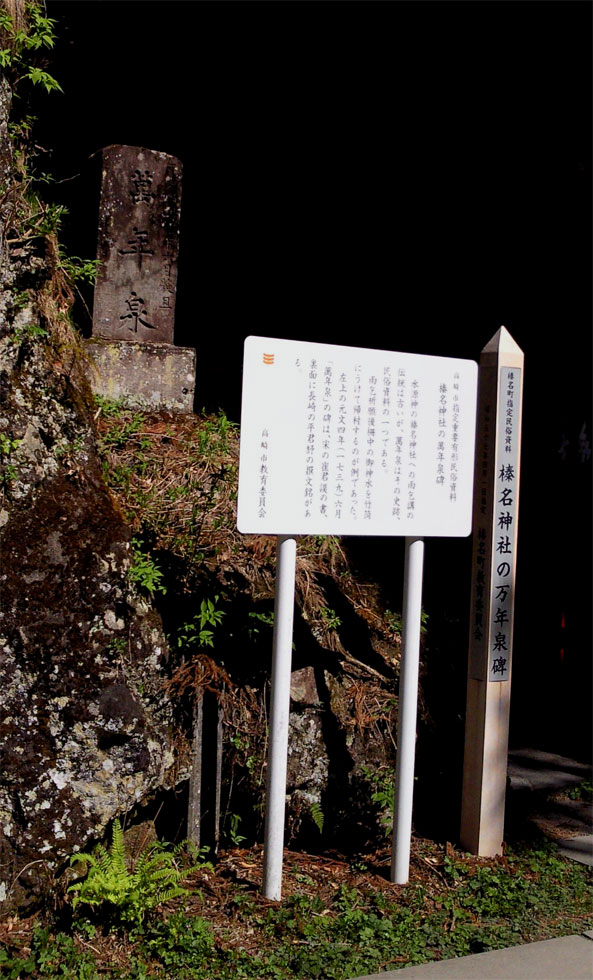

雨乞い祈願に使われたという「萬年泉」です。→

立て札に書いてある文字、小さくて読みづらいですが、

以下のようなことが書いてあります。

「水源神の榛名神社への雨乞講の

伝統は古いが、萬年泉はその史跡、

民俗資料の一つである。

雨乞祈願後柵中の御神水を竹筒

にうけて帰村するのが例であった。…」

かつてはここで雨乞い祈願をした後、泉の水を竹筒に汲んで帰り、

村にまいていたようです。

←武田信玄が戦勝祈願のお礼参りに立ち寄った際、

矢を立てかけたという伝説のある「矢立杉」です。

本殿へ向かう途中の石段の脇にありますが、

かなり大きな杉の木です。

榛名神社の神楽殿です。

神楽殿や社務所、本殿などは石段を登った上、

奇岩に囲まれた山の中にあるので、

静かで神秘的な雰囲気が漂っています。

神楽殿の下の部分には「おみくじ」が何種類か置いてあります。

←榛名神社の本殿です。

↑

榛名神社から榛名山をさらに上へ登っていくと、榛名湖と榛名富士があります。

スワン・ボートや白鳥型遊覧船などもあり、神社へ行ったついでに寄るのに良い観光スポットです。

山道のため、行く道中の急カーブの多さはなかなか凄まじいですが…。

<境内の簡易MAP>

<関連項目>

- 榛名神社への行き方(アクセス&簡易境内MAP)

- 榛名神社・動画

- 調神社への行き方(アクセスマップ)

- 月待信仰の神社には狛犬ではなく狛兎がいる!

- 於菊稲荷神社神社への行き方(アクセスマップ)

- 於菊稲荷神社ミニフォトギャラリー&周辺スポット・おみやげ情報

※このページは津籠 睦月によるオリジナル和風ファンタジー小説「花咲く夜に君の名を呼ぶ」 の本文ページ内に隠された、本編と関係がありそうで無さそうな細かな和風ファンタジーの雑学・豆知識をご紹介する「おまけコーナー」です。

の本文ページ内に隠された、本編と関係がありそうで無さそうな細かな和風ファンタジーの雑学・豆知識をご紹介する「おまけコーナー」です。

ページ内の文字色の違う部分をクリックしていただくと、別のページへジャンプします。

ここでご紹介している雑学・豆知識は参考文献などを参考にして書いてはいますが、管理人はその道の専門家ではありませんので知識が不充分な場合もございます。

その辺りをご理解の上、ご覧ください。